La forma de medición de la pobreza más frecuentemente utilizada consiste en comprar el ingreso de cada hogar con un umbral mínimo de ingreso por debajo del cual no se dispone de recursos suficientes para efectuar ciertos consumos esenciales. Este se conoce como método del ingreso o método indirecto. Sin embargo, el acceso a un cierto nivel de ingreso no necesariamente garantiza logros satisfactorios en dimensiones como educación, salud, vivienda, e –inclusive– nutrición. En efecto, existe también la medición de la pobreza por el método directo, la cual busca verificar la satisfacción de ciertas necesidades consideradas básicas o el acceso a recursos más específicamente vinculados a una determinada necesidad que el ingreso[2].

En la última década ha habido un resurgimiento de las medidas directas de pobreza, impulsadas por propuestas de medición metodológicamente más robustas y fuentes de información más frecuentes y completas. Las medidas de pobreza por el método directo son por lo general medidas multidimensionales. En este contexto, se presentan aquí algunos de los principales resultados de un trabajo sobre pobreza multidimensional en Bahía Blanca para los años 2004, 2009 y 2014.

Específicamente, se mide la pobreza por medio del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) propuesto por Santos y otros (2015) para América Latina, el cual utiliza la metodología de Alkire y Foster (2011)[3]. El índice se compone de 12 indicadores agrupados en 5 dimensiones: Vivienda (precariedad de los materiales de la vivienda, hacinamiento y tenencia insegura de la vivienda), Servicios básicos (carencia de fuentes de agua mejoradas, carencia de fuentes de saneamiento mejoradas, carencias de energía limpia), Estándar de vida (ingreso del hogar), Educación (inasistencia de niños a la escuela, rezago escolar, logro educativo insuficiente de los adultos)y Empleo y Protección social (desocupación, precariedad de la protección social)[4].

Para calcular el IPM primero se determina si cada hogar está privado en cada indicador o no. Cada indicador tiene un determinado peso o ponderación[5]. Luego se suman las privaciones ponderadas de cada hogar. Este “puntaje de privaciones” se compara con un umbral determinado. En este trabajo, si el hogar tiene un 25% o más de privaciones ponderadas, es identificado como multidimensionalmente pobre. En la práctica implica que un hogar debe experimentar privaciones en una dimensión completa más algún otro indicador. Sin embargo, más abajo, se presentan estimaciones para diferentes umbrales de pobreza, desde un 10% hasta un 70%.

Una vez identificados los hogares pobres, todas las personas que habitan en ellos son consideradas pobres. El IPM es el producto de dos subíndices que aportan información complementaria: la tasa o incidencia de pobreza multidimensional (es decir, el porcentaje de personas multidimensionalmente pobres) y la intensidad de la pobreza multidimensional, la cual indica la proporción promedio de privaciones que experimentan los pobres[6].

Algunos resultados

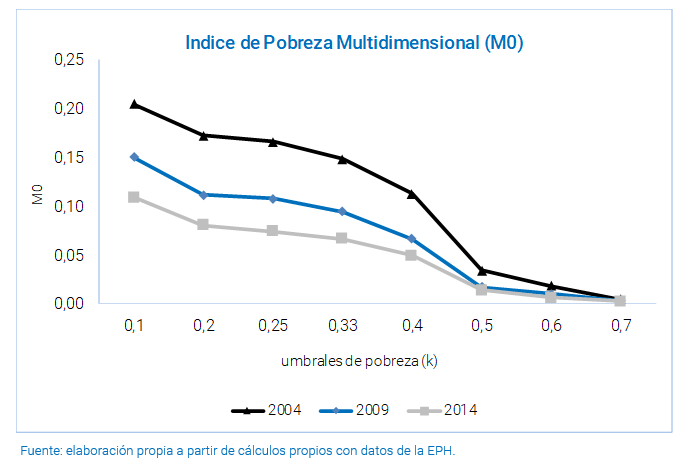

En el siguiente gráfico se muestra el IPM para el año 2004, 2009 y 2014, para diferentes umbrales de pobreza, desde un 10% hasta un 70%.

Puede observarse que la pobreza multidimensional siguió una tendencia claramente decreciente a lo largo del periodo considerado en Bahía Blanca, independientemente del umbral de corte que se utilice. Sin embargo, cabe notar que la reducción de la misma no se produjo de manera homogénea: la reducción principal se dio en el período 2004-2009, seguida de una reducción mucho menor en el segundo quinquenio. Esto se evidencia en una menor distancia entre las curvas para esos años. Esto es esperable, en tanto en el año 2004 prevalecían los efectos de la crisis económica de fines del 2001. La reducción de la incidencia de la pobreza multidimensional en ese primer quinquenio está en línea con el proceso de recuperación económica general que atravesó el país.

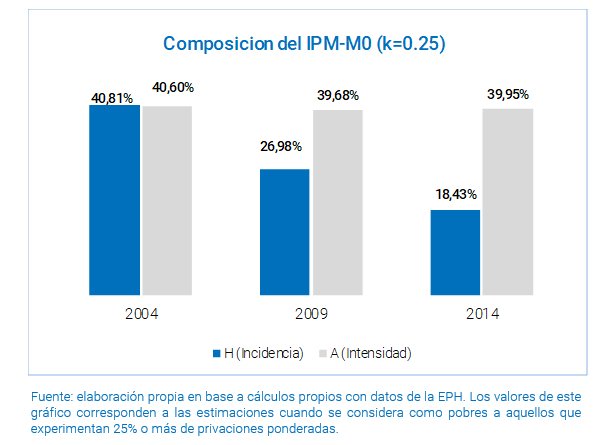

¿A qué puede atribuirse la reducción de la pobreza multidimensional? ¿A una reducción de la incidencia, a una reducción de la intensidad, o a una combinación de ambas? Del siguiente gráfico se desprende que la caída en los niveles de pobreza en la ciudad de Bahía Blanca se explica exclusivamente por una reducción en la incidencia de la misma, manteniéndose constante la intensidad de las privaciones. En efecto: en el año 2004 la pobreza alcanzaba al 40.8% de los habitantes de la ciudad (aproximadamente 120 mil personas); diez años más después la incidencia era del 18.4% (aproximadamente 54 mil personas), pero ese 18% era igual de intensamente pobre (en términos de cantidad de privaciones) que el 41% del 2004.

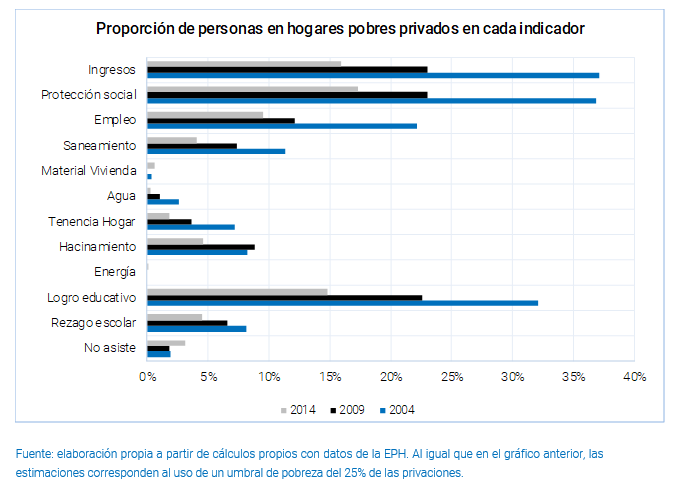

En cuanto a la composición de la pobreza en términos de las distintas privaciones, en el siguiente se presenta la proporción de personas que habitaba en hogares pobres y que experimentaba cada una de las privaciones consideradas en este IPM. Cabe destacar que hubo reducciones significativas en la mayor parte de los indicadores; en particular:

- En 2004, poco más de un tercio de las personas habitaba en hogares pobres que no contaban con ingresos suficientes para adquirir la canasta básica total y una proporción similar habitaba en hogares privados en el indicador de protección social; estas proporciones, cayeron al 15% y 17% respectivamente hacia el último año.

- En 2004, justo por debajo de un tercio de las personas habitaba en hogares pobres con deficiencias de logro educativo cayendo a menos del 25%en 2014.

- En 2004 el 22% de las personas habitaba en hogares pobres que no superaban el umbral de privación del indicador de empleo, mientras que hacia fines del periodo de estudio esta proporción se redujo al 9,5%.

- En 2004, el 11% de las personas habitaba en hogares pobres con privaciones en el indicador de saneamiento a inicios del periodo, mientras que en 2014 dicha proporción era de 4% aproximadamente.

A su vez, en términos de la contribución de cada indicador a la pobreza total, cabe señalar que, a pesar de que el indicador de ingresos es admisiblemente un indicador muy imperfecto del bienestar, tuvo a lo largo del período la principal contribución al IPM, su participación se mantuvo en un rango de 45%-50%. Lógicamente, este resultado está influido no sólo por los niveles de privación en este indicador, sino además porque se le otorgó un peso muy superior a todos los demás. Entre las privaciones no-monetarias, la privación en logro educativo de los adultos da cuenta de 15% del total del IPM aproximadamente, y la privación en empleo da cuenta de alrededor del 10% del IPM total, en tanto que la privación en protección social contribuye con un 8% aproximadamente. La contribución de los demás indicadores restantes (deserción escolar, rezago escolar, energía, hacinamiento, régimen de tenencia, agua, material de la vivienda y saneamiento) no superaron (con excepción de hacinamiento en el año 2009) en ningún caso el 5% del total y muchos de ellos (deserción, energía, agua, régimen de tenencia, material vivienda) se mantuvieron en valores cercanos a 0.

ANEXO

Ver documento PDF del artículo.

[1] Se presentan aquí algunos de los resultados principales del trabajo de grado de la Licenciatura en Economía realizado por el Lic. Jerónimo Etcheverry, bajo la dirección de la Dra. María Emma Santos. Los mismos se inscriben dentro del Proyecto Plurianual de Investigación de CONICET (PIP11220150100659CO).

Correspondencia a: Dra. María Emma Santos. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (IIESS), Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur (UNS) – Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), San Andrés 800, Altos de Palihue, 8000 Bahía Blanca, Argentina.

[2] En Argentina, el INDEC realiza ambos tipos de medición de modo oficial: la medición por Línea de Pobreza (e Indigencia) y la medición de Necesidades Básicas Insatisfechas.

[3] Santos, M. E., Villatoro, P., Mancero, X. Y Gerstenfeld, P. (2015), “A Multidimensional Poverty for Latin America”. OPHI Working Paper No 79. Publicado en Santos, M.E. y Villatoro, P. (2016), “A Multidimensional Poverty for Latin America”. Review of Income and Wealth.

Alkire, S. y Foster, J. E. (2011), “Counting and Multidimensional Poverty Measurement”. Journal of Public Economics, 95(7-8): 476-87.

[4] Consultar anexo para mayor detalle sobre los indicadores y dimensiones que componen el índice.

[5] Diez de los doce indicadores pesan 7.4%; el indicador de ingresos del hogar pesa 22.2%, y el de precariedad en protección social pesa 3.7%.

[6] Nótese que entonces el IPM es una “tasa de pobreza ajustada por intensidad” (Alkire y Foster, 2011) y por ende no debe compararse con la tasa de pobreza por ingresos, por ejemplo.